笹井良隆の浪速魚菜話

笹井良隆

1956年生まれ。

日本における玉葱発祥というべきか、日本的な玉葱が生まれたのが大阪の泉州であった、ということになるだろう。事の発端は、明治15年頃に端を発した度重なる自然災害だった。大旱魃と大洪水によって泉州地区における、三大換金作物(綿花、甘蔗、菜種)は収穫かなわず農家は困窮を極めた。こうした状況に加え時代もまた泉州の農家に重くのしかかってきた。というのも維新以後、海外からの安価な作物により換金作物としての価値が下がり続けていたからだ。

多くの篤農家達が集っては何か妙案がないものかと、いたるところで会合や勉強会が催され、その中に田尻町の今井佐治平らがいた。今井らは知人を頼って新時代の農業を模索しているという岸和田市の坂口平三郎氏を訪ねた。このときに坂口氏が試験栽培していたものの中に玉葱があった。今井佐治平はこの玉葱の種子を高額な代価を支払い横浜から入手。そしてその栽培を息子の今井伊太郎に託したのであった。

今井佐治平がなにゆえに、玉葱に着目したのか。これは推測ではあるが、おそらくそれは他の野菜にはない保存性の高さにああったと思われる。玉葱は南瓜と同様に保存性が高いことから航海には欠かせない食糧のひとつであった。この野菜なら長期に渡り販売でき、農家にとっての安定的な収入に繋がるという想いもあったのではなかろうか。ただ、この時点では果たしてこれが売れるのかどうかの検討をつけることはできなっただろう。今井氏が栽培を始める十数年前には、北海道でおそらくは日本で最初の玉葱栽培が札幌農学校で始まっている。今井氏が求めた種子とは同じダンパースだが品種が違っている。こちらは春蒔きの秋穫り玉葱。栽培はしたものの、これを販売できる先つまり市場がまったく形成されていなかったことから以後の栽培が立ち切れとなっていたようである。

さて、親から託された伊太郎が栽培をしてみると、その種子から様々な形質や色をもった玉葱ができた。赤や紫や黄色など。この中から伊太郎は黄玉葱を選抜。これを保存性の高い晩生種とし育種。さらに続いて保存性は高くないが水分を多く含む中生種や早生種の玉葱の品種改良に精魂を注いだ。こうして誕生したのが「今井早生(いまいわせ)」であった。保存性の高い泉州黄玉葱を全国へ出荷。また地元や周辺地区には生でも食べられる今井早生の販売を行ったのである。こうして玉葱の市場ができたことから、北海道でも玉葱栽培が盛んになり誕生したのが「札幌黄玉葱」。秋撒きし春収穫する泉州玉葱が市場からなくなる頃に、春蒔きし秋取りする北海道玉葱が市場に出る。

こうして日本の玉葱市場が形成されていったのである。

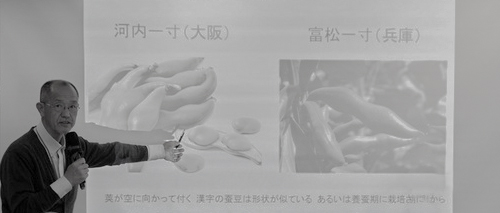

また泉州地区は、大きく海側と山側に分かれていることから、その地域に合った玉葱の品種改良が農家によって行われてきた。現在もわずかに残っている貝塚極早生玉葱などは海側で誕生した傑作玉葱のひとつともいえよう。また、玉葱栽培で生産量が日本一となった泉州は、こうした泉州玉葱の種を採る目的から淡路島での玉葱栽培に大きな貢献をなしたことも付記しておく必要があるだろう。