-

5月4日〜5月10日 大阪ヘルスケアパビリオン・デモキッチンエリアにてイベントを開催します

「提供:(公社)大阪パビリオン」 「大阪料理会」と「大阪府環境農林水産部」は共同で、2025年大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオン内の「ミライの食と文化ゾーン... -

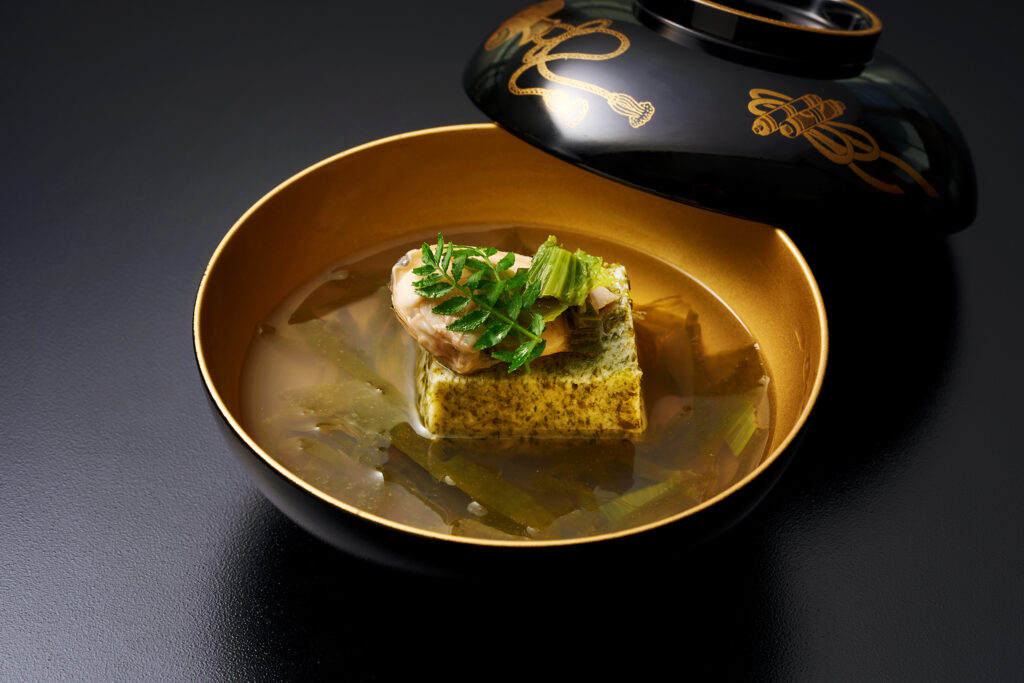

水蛸ノ水無月風沢煮仕立椀

【大阪らしい工夫で水蛸を四季の料理に活かす】 大阪の蛸といえば真蛸だが、最近では漁獲量が激減の一途であることから高級魚に比肩するまでになっている。さらにいえば... -

鯵の棒寿司 醤油麹たれ

【大阪らしい鮨飯が鯵の魅力を引き出す。】 鮨の歴史は、そのまま鮨飯の歴史でもある。もとは近江の有名な鮒すしに見るような醗酵の力を待った馴れ鮨から、酢を使った早... -

鯵の捏ね揚げと碓井豌豆餡

【大阪産の季節の食材、その魅力を一丸に捏ねる】 大阪湾で鯵が美味になる頃、ちょうど泉州では早生の玉葱が最盛期を迎える。日本における玉葱の発祥の地でもある泉州地... -

大阪鯵なめろうと熟成馬鈴薯

【伝統料理の沖なますを大阪料理に仕立てる】 なめろう、とはいわゆる沖なますのことを意味するもので千葉県の郷土料理とされている。夏期に沖に出て獲れた魚を船上です... -

河内鴨と泉州玉葱の取り合わせ椀

【一椀に取り合わせる、ふたつの大阪食材の妙。】 琵琶湖の真鴨を好物としていた太閤秀吉。その味わいを大阪の地でも味わいたいと大阪における鴨の飼育を命じた。これに... -

桜鱒ノ共身味噌焼き

【調味料に頼らず食材から出汁の深みや旨味を引き出す】 鱒と鮭はその相違がよく話題にあがる。ごく大雑把に云うならば鱒は鮭よりも、その住みうる範囲が広いということ... -

泉州新玉葱の擂り流し

【新玉葱の瑞々しさが際立つ大阪らしい冷製椀】 国産の玉葱発祥は大阪府の泉南地域である。昭和初期には産出量が日本一となったが、玉葱そのもののブランド力は現在は淡... -

竈で味う、碓井豌豆御飯

【季節の御飯を客個々の竈で味わってもらう】 竈(かまど)は、関東ではヘッツイ、関西ではクドとも呼ばれている。かまどの義は「釜処」で、食事を整え煮炊きをする場所... -

櫻鯛ノ爽煮酸湯仕立て

【調味料ではなく食材から出汁の深みや旨味を引き出す】 明治に入って大阪は海の玄関口として府庁を大阪湾にほど近い江之子島に置いた(現在の西区の阿波座から九条辺り... -

蜆ノ洋技味噌清し汁

【蜆出汁をさらに和食の上領域へと発展させる】 夏場の土用蜆がいわゆる腹薬とされるなら、味の旬は寒蜆のシーズンということになるだろう。冷凍技術の進んだ現代では冬... -

若布三様 春味山海競

【早春山海食材を三様若芽で纏わせる味遊び】 関西の若布といえば江戸時代から鳴門若布が知られている。様々な乾し方と調理法が大阪でもなされてきた。今回の試作では三... -

蕗の薹ノ豆腐 灰干若芽餡掛

【出過ぎない蕗の薹の芳香と苦味を若布が演出】 関西だけの諺かどうかは分からないが、蕗の薹と姑は踏むのがよい、と云われてきた。この言葉の真意は何かといえば「出過... -

泉州若芽の真薯

【泉州若芽を使って春の大阪湾を椀に仕立てる】 淀川や大和川など多くの河川が流れ込む大阪湾では海苔や若芽の養殖が今も続けられている。特に若布は独特な柔らかさを持... -

河内蓮根と料亭「冨竹」

笹井良隆の浪速魚菜話 数千年前の大阪は河内平野と上町台地が大きな河内湖を抱く地形で、そこに淀川や大和川の土砂が堆積してできた都市である。その河内潟のほぼ中央に...